太田七宝の歴史

七宝焼の起源

七宝の発祥地および年代は明確ではありませんが、紀元前1500年頃のエジプトから南西アジアにかけての辺りと考えられています。

現存する最古の七宝で代表的なものは、1922年イギリスの考古学者ハワード・カーターによって発見された、古代エジプト第18王朝の王「ツタン・カーメンの黄金のマスク」です。

22金の板に彫金と絞りの技術を駆使し、頭部の瑠璃色のライン等に七宝を象嵌しています。

また、副葬品の中にも黄金でコンドルをかたどった胸当てがあり、同様に七宝が施されています。

また、地中海のキプロス島(サラミス遺跡)に於いては、紀元前1200年頃作られたと思われる黄金の七宝指輪(有線七宝)が発見されています。

日本の七宝史

江戸時代中期の刀鍔(長崎・平田七宝)

日本に七宝が伝わったのは、6~7世紀ではないかと言われています。しかし、室町時代以前に於ける遺品の数は極めて少なく、わずかに残る奈良時代の七宝製品は、奈良県明日香村の牽牛子塚古墳から出土した「六葉花文亀甲形金具」、正倉院に伝来する「黄金瑠璃鈿背十二稜鏡」などが知られていますが、亀甲形金具についてはガラス象嵌説、十二稜鏡については外国産説や製作年代誤認説もあり、研究が重ねられています。

室町時代に入ると、様々な文献に七宝の名称が記載されていますが、時代の基準となりうる作品は、発見されていません。

桃山時代に入ると日本の七宝は、それまでの沈黙を破り一気に花開きます。この時代を代表する作品は、江戸幕府のお抱え工で明治時代まで十一代続いた、「平田七宝」の開祖 平田彦四郎道仁作と鑑せられる「花雲形文鐔」(重要文化財)などがあります。

江戸時代には幕府や大名のお抱え工によって、建築金物や刀剣の装飾に七宝が施されたものが多く作られました。

尾張七宝の誕生

幕末になり、今迄の系統とは全く別の流れが発生します。それは、梶常吉を開祖とする「尾張七宝」です。

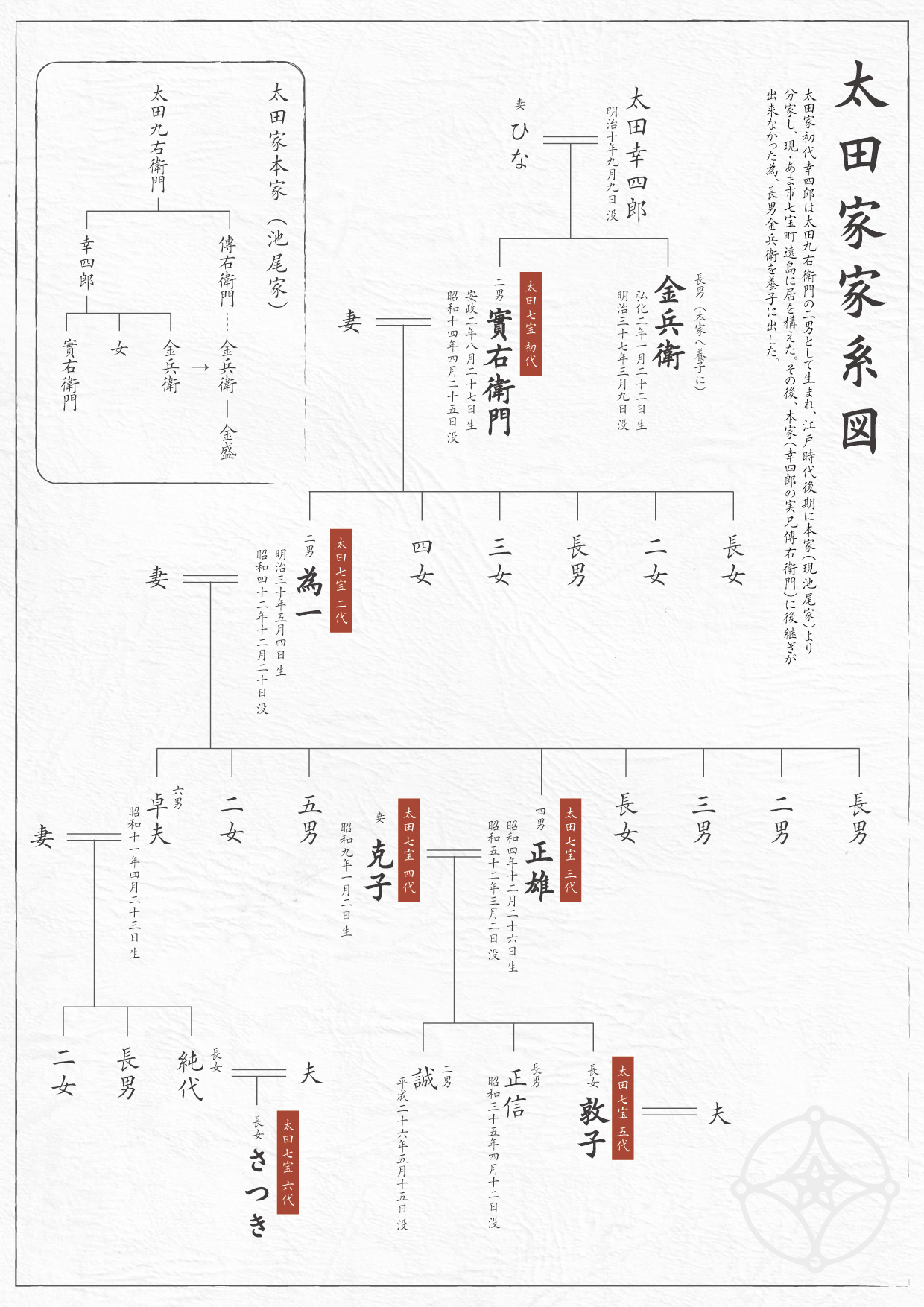

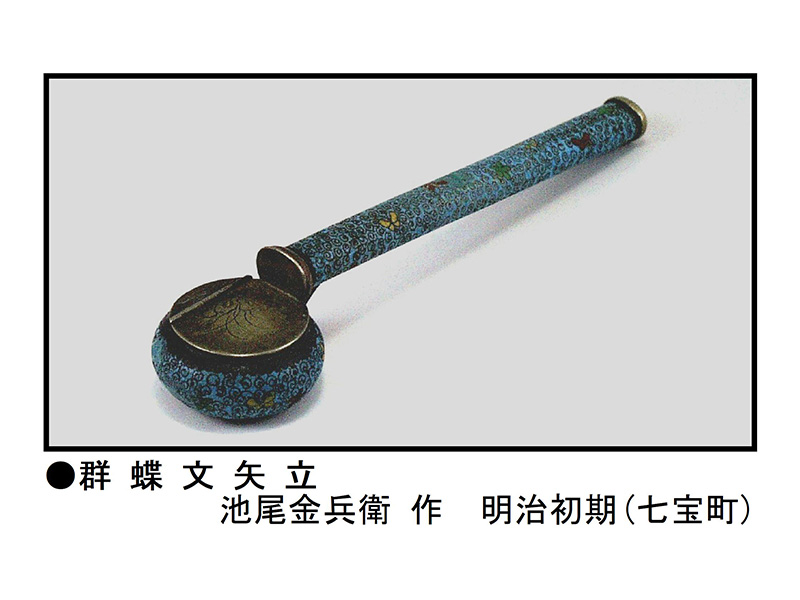

梶常吉はオランダ船のもたらした中国製の七宝器を入手し、それを叩き割って七宝の構造を研究し、1987(天保8)年、直径五寸 (約15㎝) の小皿を完成させました。彼は一子相伝の秘法としながらも、海東郡遠島村(現 愛知県海部市七宝町遠島)の林 庄五郎らに伝授しました。太田七宝の開祖、池尾金兵衛も梶常吉から伝授を受けた一人です。

林 庄五郎は同村の塚本貝助、塚本儀三郎、初代 林 小伝治らにも技術を伝え、遠島村を中心に近代七宝の技術は広められていきました。

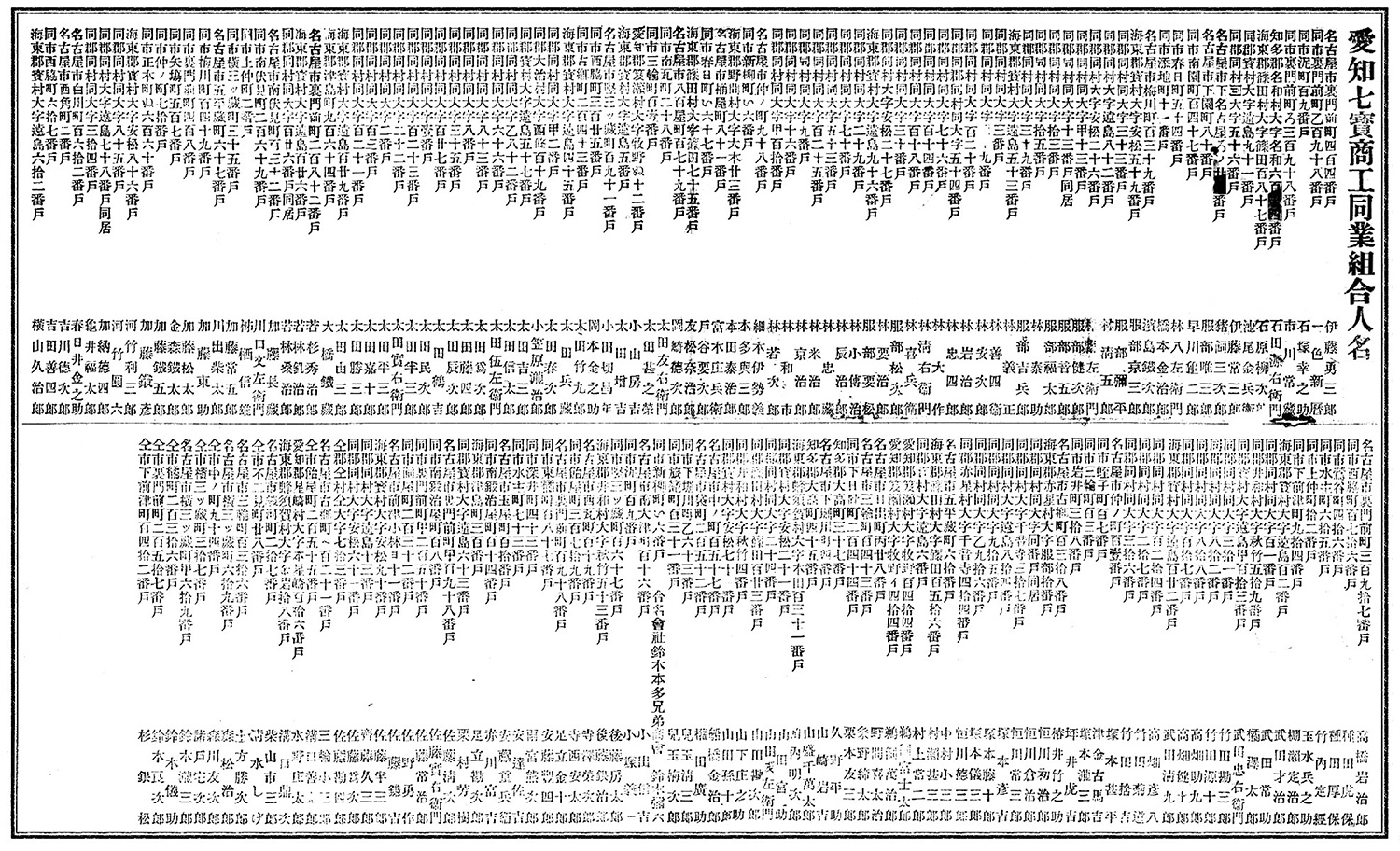

明治時代には、愛知七宝商工同業組合も作られ、その名簿には太田七宝の開祖、池尾金兵衛と初代・實右衛門の名も確認することができます。

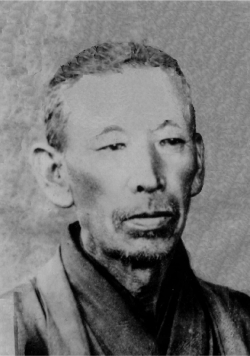

開祖池尾金兵衛1845(弘化2)年~1904(明治37)年

Profile

1845 (弘化2)年1月22日、尾張国海東郡遠島村 (現愛知県海部郡七宝町)の農家の長男に生まれ、本家が後継者に恵まれなかった為、本家の養子になる。

1861(文久元)年、同村の林小伝治が林庄五郎より一子相伝の秘法である七宝の製造法を伝授された事を知り、人一倍旺盛な向上心を強く刺激され、苦労の末尾張七宝開祖梶常吉より伝授を受ける。

1865(慶応元)年、19歳の若さで 自分の窯を持ち、七宝の製造販売 を開始する。

その後、大口取引先であった京都の豪商池田屋(後に池田合名会社に社名変更)と尾張の名にちなみ、姓を「池尾」と改める。

History

-

1893(明治26)年、コロンブス大博覧会(シカゴ)に於いて銅牌を受賞。

-

1895(明治28)年、第4回内国勧業博覧会出品。

-

1896(明治29)年、全国五二会品評会に於いて二等褒状受賞。

-

1900(明治33)年、全国貿易品博覧会に於いて褒状受賞。

-

1900(明治33)年、パリ万国博覧会出品。

-

1902(明治35)年、東洋農工技術博覧会に於いて金牌を受賞。

-

1903(明治36)年、第5回内国勧業博覧会出品。

-

1904(明治37)年、セントルイス万国博覧会に於いて銅牌を受賞。

-

1904(明治37)年、3月9日、59年の生涯を閉じた。

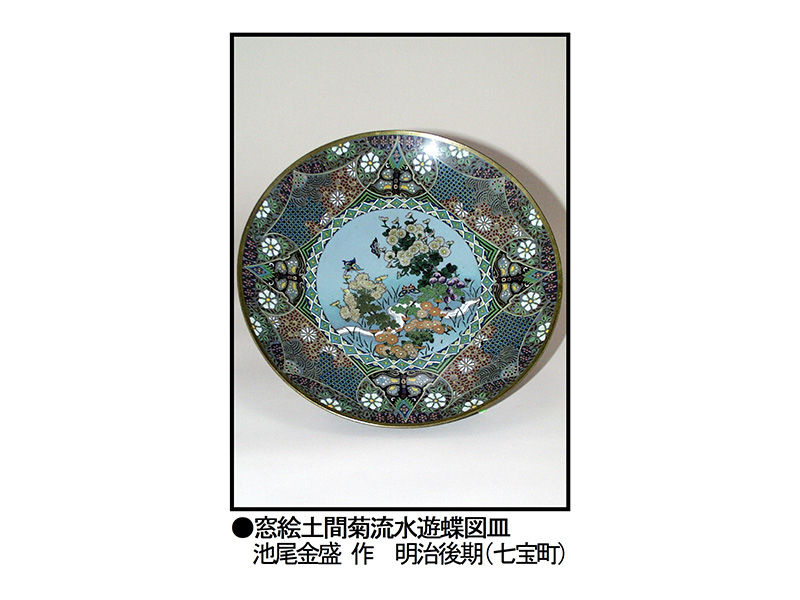

池尾 金盛1877(明治10)年~1919(大正8)年

Profile

1877(明治10)年6月20日、池尾金兵衛の長男に生まれ、幼い頃より父のもと技術習得に努める傍ら、天性の才能を発揮、独学で図案・下絵の技巧を会得し、親子二人三脚で製造販売に励む。

その後、評判を聞き付けた多くの窯元から、図案・下絵の依頼を受ける。

History

-

1904(明治37)年、父・金兵衛の他界により、後を継いで当主になる。

-

1910(明治43)年5月1日より10月末日まで、日本・イギリス両国の国際相互博覧会としてロンドンで開催された、日英博覧会に於いて銀賞を受賞。

-

1914(大正3)年、東京・上野公園内で134日間にわたり開催された、東京大正博覧会では金盃を賜る。

-

1919(大正8)年4月29日、41歳の若さでこの世を去った。

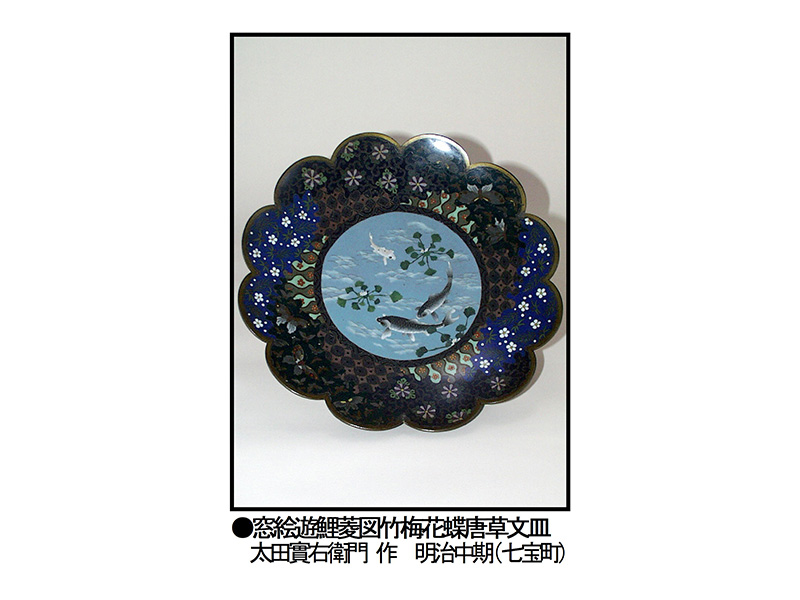

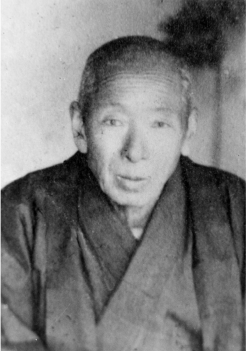

太田七宝 初代太田實右衛門1855(安政2)年~1939(昭和14)年

Profile

1855(安政2)年8月27日、尾張国海東郡遠島村(現愛知県海部郡七宝町)の農家の次男に生まれ、幼少の頃より実兄池尾金兵衛(太田金兵衛)のもとで修行を積む。その後兄の勧めにより、初代 林小伝治に師事。

従来品の輸出が盛んになる中、外国人の趣向をいち早く捉え、シガレットケース・ステッキや日傘の柄・バックル・指輪などの小品に力を注ぎ太田七宝店の礎を築いた。

自宅の築山に降る雪や四季折々の花をこよなく愛し、号を「凌雪園」と称し、花鳥文を得意とした。

History

-

1887(明治20)年4月、「太田七宝店」を創業、花瓶・飾り皿・香炉などの製造販売を始める。

-

1895(明治28)年4月1日~7月31日の122日間、京都・岡崎公園において開催された第4回内国勧業博覧会に出品する。

-

1939(昭和14)年4月25日、満84歳で天寿を全うした。

太田七宝 二代太田 為一1897(明治30)年~1967(昭和42)年

Profile

1897(明治30)年5月4日、太田實右衛門の次男に生まれ、村役場に勤める傍ら父實右衛門を手伝い、技術の習得に努めた。

元来手先が器用で、緻密な作業が得意であった為、従兄弟で七宝窯元の池尾金盛(池尾金兵衛の長男 )の指導を受け、図案や下絵等も手掛けた。

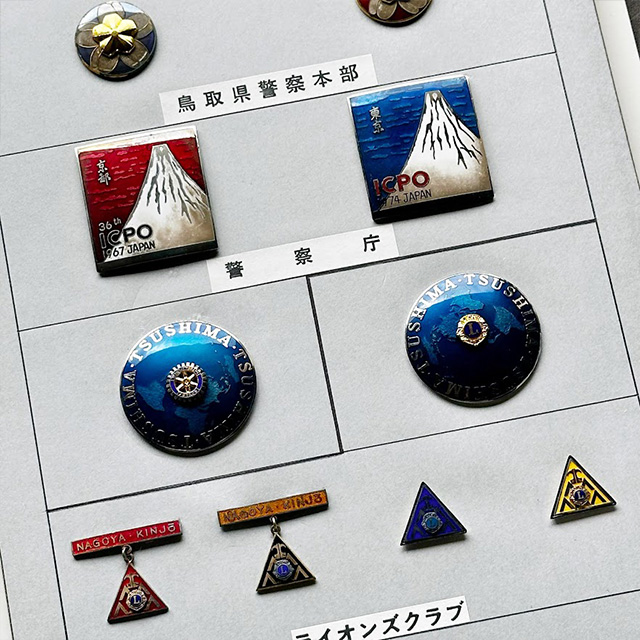

1921(大正10)年、父の隠居により家業を引き継ぎ、屋号を 「太田為一商店」に改め、本来の有線七宝に加え平田七宝の流れを汲むメタル七宝(メダル・バッジ等)の製作も開始する。

History

-

1921(大正10)年、屋号を 「太田為一商店」に改める。

-

1940(昭和15)年、奢侈品等製造販売制限規則(七・七禁令)の発令により、七宝・銅・貴金属・象牙製品等が製造販売を禁止され、廃業する窯元が相次いだ。そんな中でも試行錯誤の末、磁器ベース(磁胎七宝)のバッジ・カフスボタン等を考案・製作し、難局を乗り切った。

-

1967(昭和42)年12月20日、満70歳で他界。

太田七宝 三代太田 正雄1929(昭和4年)~1977(昭和52年)

Profile

二代・為一が始めたメタル七宝の技術を使って、校章や社章の製造販売に力を注ぎ販路を拡大。

1961年(昭和36年)10月、二代為一から本格的に事業を継承するにあたり社名を「太田七宝徽章製作所」に変更。

金型作成や素地作成の機械を導入し、バッジの大量生産に対応できるように創意工夫を重ねて単価を下げることで、公立学校の校章に七宝焼のバッジを採用してもらうよう奔走する。アクセサリー作成にも力を注ぎ、デザイナーや多くの職人を雇用して事業を拡大した。

1977年(昭和52年)3月2日、病のため志半ばで倒れ48歳の若さで急逝。

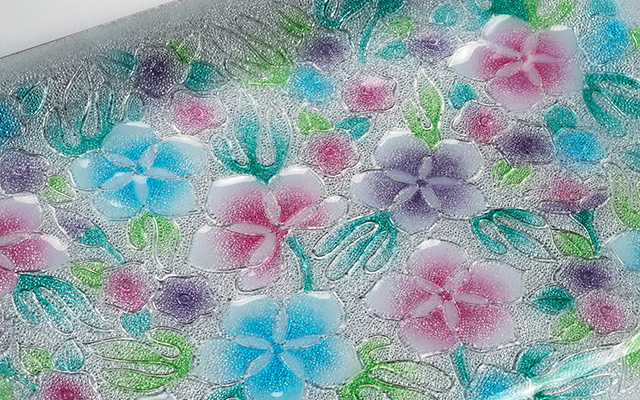

太田七宝 五代平野 敦子1958(昭和33年)~

Profile

1978年(昭和53年) 太田七宝徽章製作所入社、1981年(昭和56年)アトリエ♡パコ七宝焼教室を開設、現在に至る。

窯元が七宝焼を一般の方に教えることは当時ありえないことだったため、周囲から多くの批判を浴びるが、手間と時間のかかる七宝焼の作成過程を一般の方にも周知することが、七宝焼の価値につながるとの信念のもと、講師活動を続ける。

1982年、美和町の生涯学習講座講師就任を皮切りに、旧海部郡の各町村、名古屋市、三重県桑名市などで生涯学習講座講師に次々と就任。

その後もNHK文化センターや県立高校などで講師を務め、2004年(平成16年)七宝焼アートヴィレッジ開館の際には、一般の来館者向け体験カリキュラムの作成に携わる。

アートヴィレッジでの体験講師、ボランティア育成講座の講師を長らくつとめ、現在も特別企画体験・七宝講座の講師を続けている。

2015年(平成27年)11月、株式会社太田七宝 代表取締役社長に就任。